鉄分を多く含む食べ物は?摂取の目安や吸収率を上げる方法について紹介

SUMMARY

- ・鉄分とは

- ・ヘム鉄と非ヘム鉄の違い

- ・鉄分を多く含む食べ物

- ・鉄分の摂取量目安

- ・鉄分を摂取するポイント

- ・鉄分の吸収率をアップさせる栄養素

- ・まとめ

鉄分は全身へ酸素を運ぶ重要な役割を担う栄養素です。

酸素には新陳代謝を促す働きがあるため、鉄分を摂取することは幅広く健康の増進に大きく寄与します。本記事では、鉄分を多く含む食べ物や鉄分の種類、働きについても紹介します。

鉄分とは

鉄分は、体内で必要なミネラルの一種です。

成人の体には約3〜5gの鉄分が存在し、赤血球中の酸素を運ぶためのヘモグロビンや筋肉中の酸素を貯蔵するためのミオグロビンとして働く「機能鉄」が70%存在します。

残りの30%は肝臓や骨髄などで不足した鉄を補うための「貯蔵鉄」としてストックされています。

鉄分の役割は、血流によって全身をめぐり体内に酸素を運ぶことです。

また、美肌を作るコラーゲンの生成には十分な酸素と鉄が必要なため、鉄分の摂取は美容にも大きな影響を与えます。

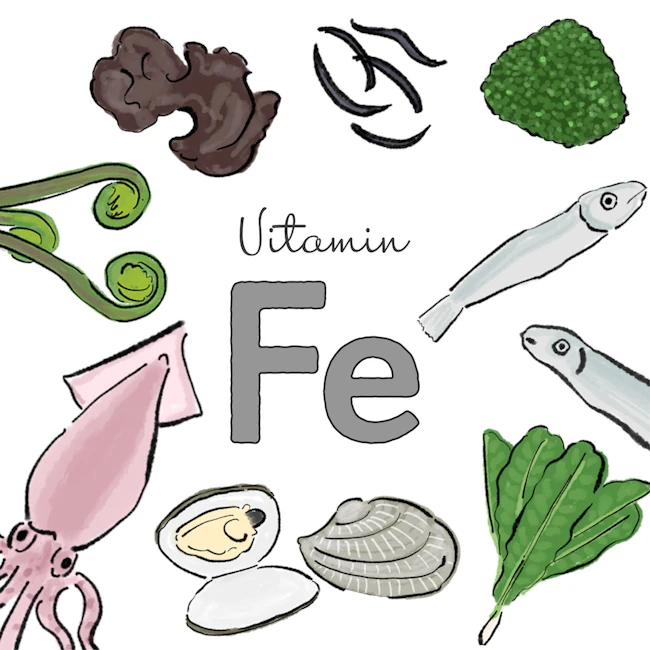

ヘム鉄と非ヘム鉄の違い

鉄には、「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2種類があります。

ヘム鉄は動物性食品に多く含まれる鉄で赤身肉やレバー・魚介類などに含まれ、非ヘム鉄は植物性食品に多く含まれる鉄でほうれん草や小松菜・豆乳などに含まれます。

同じ鉄分でも特徴が違うため、あらかじめ理解した上で取り入れることが大切です。

それぞれの特徴を詳しく説明します。

鉄分を多く含む食べ物

鉄分は体内で生成できないミネラル成分のため、食事から補うことを意識しましょう。

ここでは、ヘム鉄と非ヘム鉄それぞれが含まれる食べ物を具体的に紹介します。

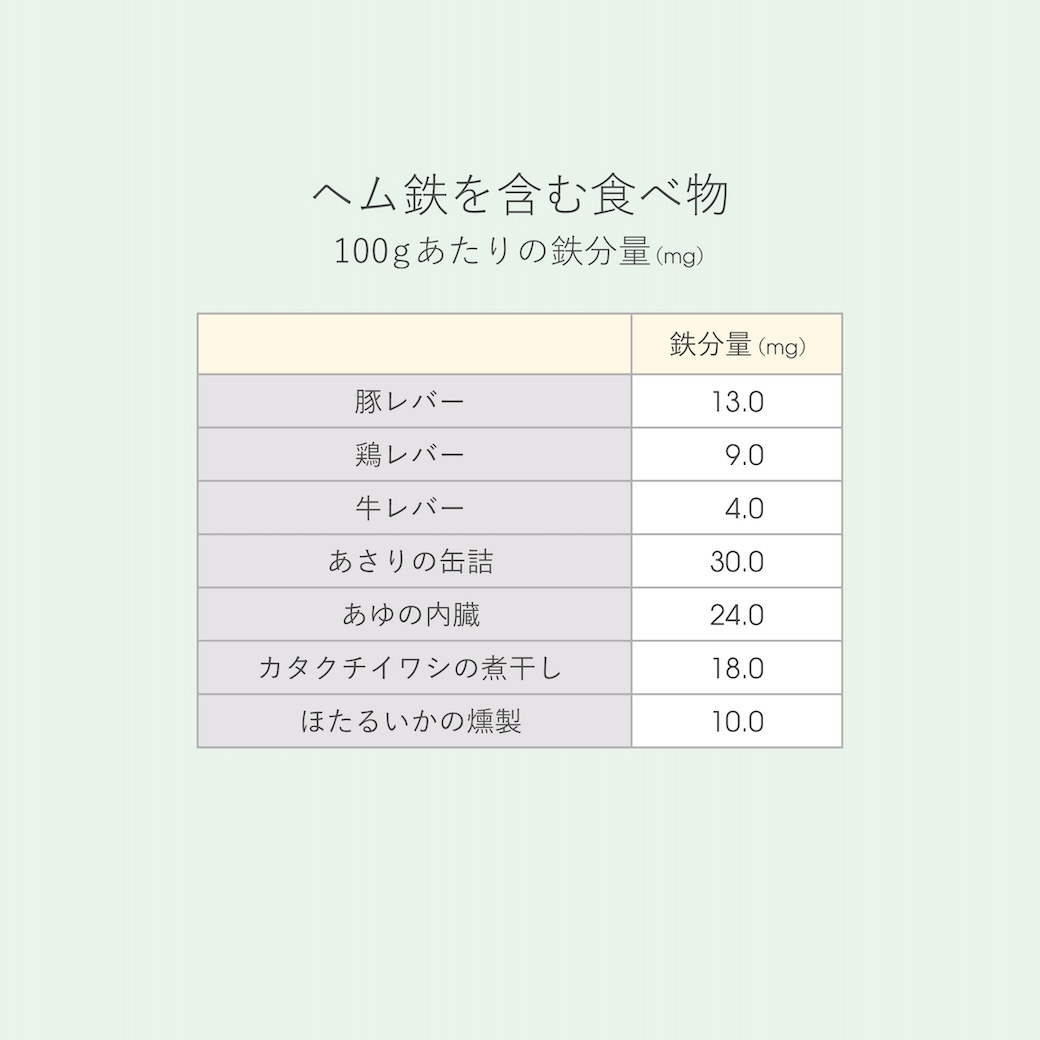

● ヘム鉄を含む食べ物

ヘム鉄を含む食べ物と鉄分量を紹介します。

特にカタクチイワシの煮干しは、汁物の出汁のために使い、そのまま具として食べると効率よく摂取ができます。

魚の血合いにはヘム鉄が豊富に含まれますが、メチル水銀も多いため妊活中の女性にはおすすめしません。

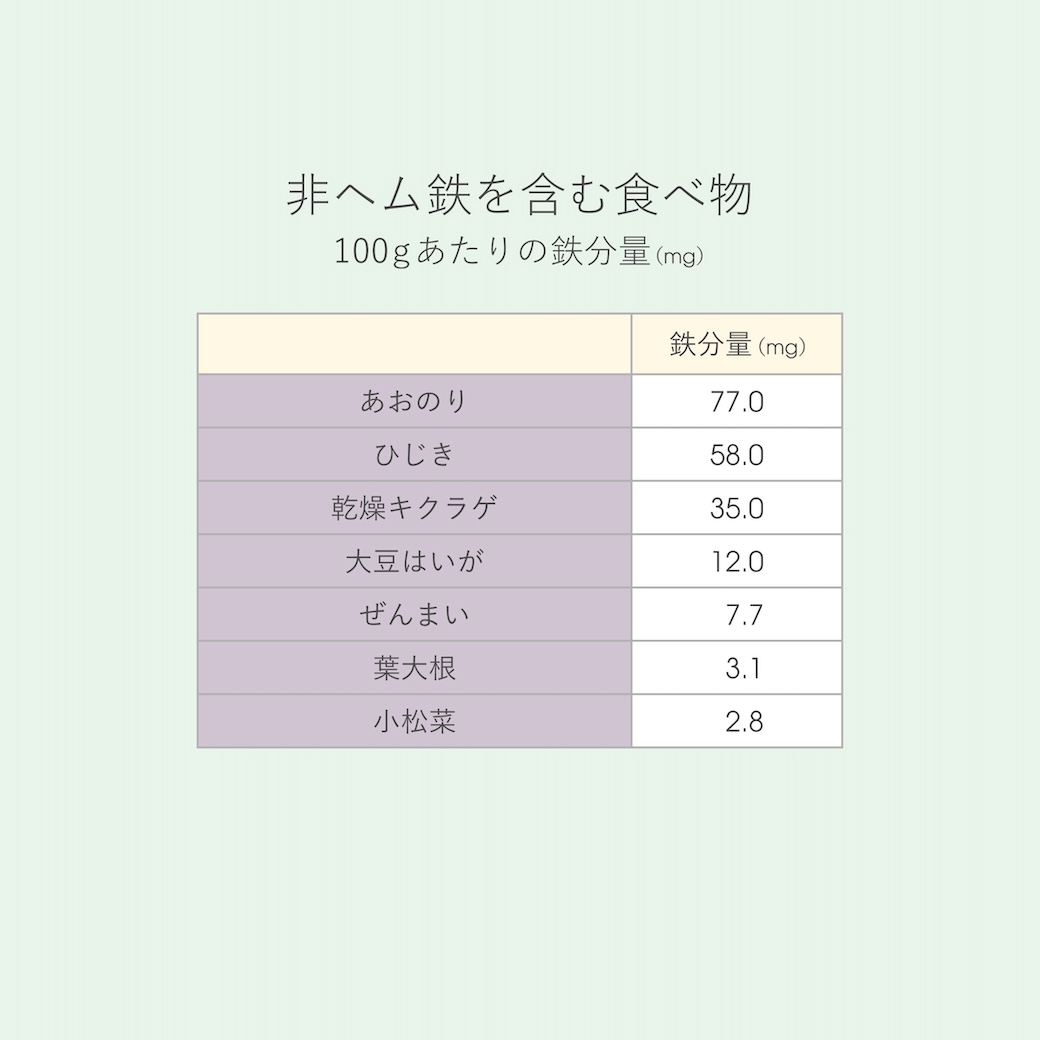

● 非ヘム鉄を含む食べ物

非ヘム鉄を含む食べ物と鉄分量を紹介します。

野菜や豆類、海藻などにも鉄分は多く含まれます。

ただし、非ヘム鉄であるためヘム鉄と比べて吸収率が低く、吸収率を上げるために他の食品と食べ合わせを意識することが重要です。

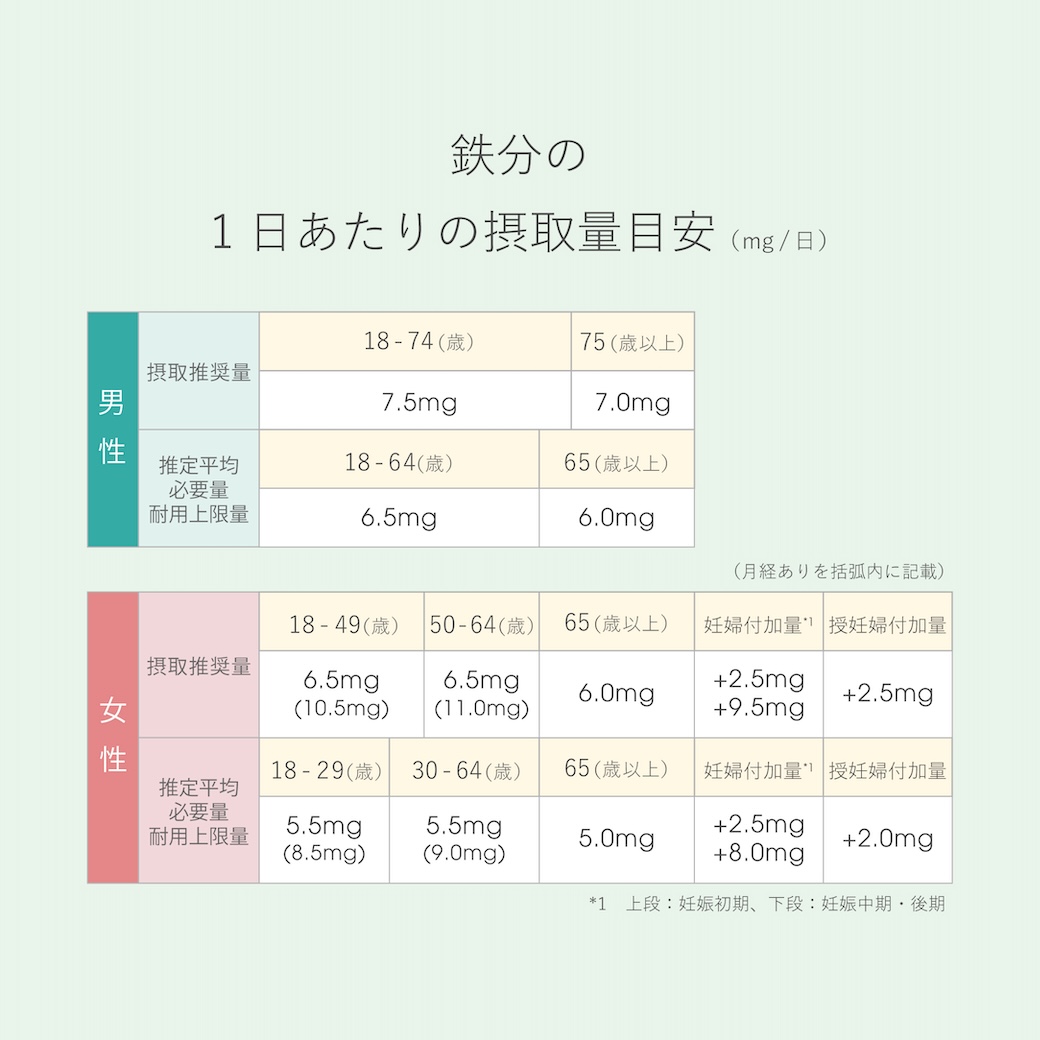

鉄分の摂取量目安

鉄分はよく摂取を推奨されるミネラルです。

しかし、その推奨摂取量は、年齢や性別、月経の有無などで幅広く設定されています。

厚生労働省が示す、1日の摂取推奨量と推定平均必要量の違いを表で示しました。

出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準」2020年度版

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf

鉄分を摂取するポイント

日常から摂取が必要な鉄分は、どのようにすれば効率よく取り入れられるのでしょうか。

ここでは、鉄を含む食品だけでなく調理器具や食べ方の工夫によって、効率よく摂取できるポイントを紹介します。

● 鉄製の調理器具を使う

鉄製のフライパンや鍋を使うと、毎日の食事内容を気にし過ぎず気軽に鉄分が摂取できるといわれています。

調理器具を変えるだけで、食品に吸収されやすい鉄分が溶けだすためです。

特に、酢を使った料理や酸味の強い食品を使うと鉄の溶解量が増え、より多く摂取できるでしょう。

また、お湯を沸かす際に、鉄瓶を使うと白湯や温かい飲み物からも鉄分の摂取ができるためおすすめです。

他にも、鍋に入れて一緒に料理をすると、鉄製の器具でなくても鉄分が摂取できる「鉄玉」も販売されています。

● 食べ方に工夫する

1食のご飯で鉄分が含まれる食べ物を多く食べても、一度に吸収できる鉄分量は決まっています。

たとえ10mgの鉄分を摂取できたとしても、そのうちの吸収量は約1mgしかありません。

食べ過ぎや吸収されなかった鉄分は、便と一緒に排出されてしまいます。

効率よく吸収するためにも、栄養面に気をつけて1日3食しっかり食べ、1つの食材からではなく、さまざまな食品から摂取することを心掛けるようにしましょう。

サプリメントを食事の補助として足してみるのも一つの手です。

鉄分の吸収率をアップさせる栄養素

身体に取り入れた鉄分が、そのまま吸収され機能するわけではありません。

摂取してから、身体への吸収率を高めることがとても大切です。

ここでは、鉄の吸収をサポートする栄養素や逆に吸収を妨げてしまう食べ物を紹介します。

● ビタミンC・クエン酸

非ヘム鉄の体内への吸収率増加は、ビタミンCやクエン酸を一緒に摂取すると効果が期待できます。

3価鉄である非ヘム鉄は、ビタミンCやクエン酸の還元作用により2価鉄となり吸収されやすくなるからと考えられています。

ビタミンCは、ブロッコリーや大根などの野菜やいちごやみかんなどの果物に多く含まれています。

クエン酸は、梅干しやレモンなど強い酸味を感じる食べ物に多く含まれています。

非ヘム鉄の吸収率を上げるために、組み合わせて食べると良いでしょう。

● タンパク質

タンパク質は、ヘモグロビンの材料になる栄養素のひとつです。

鉄分の吸収率を高めるため、肉類や魚などのタンパク質を豊富に含む食材との食べ合わせをおすすめします。

例えば、非ヘム鉄を含む小松菜とタンパク質が多く含まれる肉類を一緒に炒めて食べるだけでも、単体での摂取よりも吸収率は一段と高まります。

特に、ヘム鉄でタンパク質も豊富に含むレバーやアサリは、非ヘム鉄の食材と一緒に摂取すると、より多くの鉄分を吸収することが可能です。

その他には、タンパク質の豊富な卵料理や乳製品と合わせても、鉄分の吸収がよくなるでしょう。

● 吸収を悪くする食品に注意

非ヘム鉄の吸収を悪くする食品もあるため、食べ合わせには気をつけるようにしましょう。

• タンニン

コーヒーや紅茶、緑茶に含まれる苦み成分です。

食事中や食事の前後にはなるべく飲用を控え、水や麦茶などタンニンが含まれない飲み物を選ぶようにしましょう。

• 食物繊維

食物繊維には、水溶性と非水溶性の2種類があります。水溶性食物繊維は、海藻類に多く含まれ鉄分の吸収率を上げてくれる栄養素です。一方、非水溶性食物繊維はゴボウやキノコなどに含まれる食物繊維で、非ヘム鉄の吸収率を下げてしまいます。

その他にも、食品添加物のひとつであるリン酸ナトリウムも鉄分の吸収を阻害してしまうため、食品選びには注意しましょう。

まとめ

体の調子に関わる鉄分は、毎日食事から摂取し補う必要があります。

吸収されやすいヘム鉄と、組み合わせによって吸収されやすくなる非ヘム鉄の2つを、バランスよく摂取し、貧血を予防しましょう。

記事監修

近藤千種

ちぐさ内科クリニック覚王山

33歳で医師を志し、その後1年で医学部合格。医学生時代にモデルやGTレースクイーンの経歴を持ち、各メディアで大人気のアラフィフ美魔女医。現在はちぐさ内科クリニック覚王山の院長として地域医療に携わる傍ら抗加齢医学会専門医として予防医療やアンチエイジング医療の場でも活躍中。

ミセス・グローバル・アースをはじめいくつもの世界的ミセスコンテストの日本代表として環境対策に関する教育を世界中に広げる活動も行なっている。